第2部 メルクスプラス会場

第2部はアントワープの北東40kmにあるメルクスプラスという所で開催されました。

その地は現地語で「デ・コロニー」と呼ばれているので、あるいはかつての原野が農地として開発された地方なのだろう。

会場の建物は農家の倉庫のような建物で、入り口には大きな太い竹を利用した歓迎アーチが作られていて、その倉庫のような建物の周りには広大な農地が広がっていました。

その建物の裏側には大きなテントが2張設営されていて、移動式の大きな簡易トイレも準備されていました。

その地は現地語で「デ・コロニー」と呼ばれているので、あるいはかつての原野が農地として開発された地方なのだろう。

会場の建物は農家の倉庫のような建物で、入り口には大きな太い竹を利用した歓迎アーチが作られていて、その倉庫のような建物の周りには広大な農地が広がっていました。

その建物の裏側には大きなテントが2張設営されていて、移動式の大きな簡易トイレも準備されていました。

大きな歓迎アーチが参加者を迎えました

会場になった建物の周りは広大な農地

会場には大きなテント2張が置かれていた

農業倉庫のような会場はにわか作りで、会議はその倉庫に2階に設営されていました。

2階へは特設の階段が3本も設置され、また会議場は周囲に丸竹の束を左右に林立させ、天井から大きな竹製の飛行機がぶら下がっているという環境になっていました。

もちろん、音響設備が整っていて、しかも映像施設も完備していて、会議には何の不自由もありませんでした。

2階へは特設の階段が3本も設置され、また会議場は周囲に丸竹の束を左右に林立させ、天井から大きな竹製の飛行機がぶら下がっているという環境になっていました。

もちろん、音響設備が整っていて、しかも映像施設も完備していて、会議には何の不自由もありませんでした。

2階の会議場に通じる3本の階段

すべてが完備された会議場

会議はメルクスプラス会場で第2部が開催されましたが、初日と2日目の午前中に見学コースも設定されましたので、私は見学コースに参加しました。

初日の見学は竹植物園の見学ということで参加したのですが、それは民家の庭にたくさんの竹類が植えられているところでした。

この地はベルギーでなくてオランダ領とのことでしたが、こんな寒い地域にも竹が植えられているのに驚きました。

いきなり黄金色のPhyllostachys vivax var. aureocaulis が! また、日本のヤダケなど東洋の各種が植えられていて感激しました。

初日の見学は竹植物園の見学ということで参加したのですが、それは民家の庭にたくさんの竹類が植えられているところでした。

この地はベルギーでなくてオランダ領とのことでしたが、こんな寒い地域にも竹が植えられているのに驚きました。

いきなり黄金色のPhyllostachys vivax var. aureocaulis が! また、日本のヤダケなど東洋の各種が植えられていて感激しました。

何でもない民家の庭が竹の植物園

Phyllostachys vivax var. aureocaulis

立派に成長しているヤダケ

2日目の午前中、ベルギーで組織培養による竹苗生産をしているオプリン社を見学することができました。

このオプリン社はヨーロッパを拠点として、今では世界中をターゲットに園芸種を組織培養によって生産し、販売している世界に類をみない大企業です。

その手法といい、育成方法といい、また規模の大きさはとても考えられないほどのもので、社長のプリンス氏は10数年前からの知人ではあったが、このような企業とは知らず、驚きでした。

このオプリン社はヨーロッパを拠点として、今では世界中をターゲットに園芸種を組織培養によって生産し、販売している世界に類をみない大企業です。

その手法といい、育成方法といい、また規模の大きさはとても考えられないほどのもので、社長のプリンス氏は10数年前からの知人ではあったが、このような企業とは知らず、驚きでした。

密室の実験室で組織培養

組織培養によって発生した新植物体

完全に密閉された大規模な育成培養室

オートマティックに育成栽培

広大な育成ガラス室(8haとのこと)

以前からの知人 社長のオプリンス氏

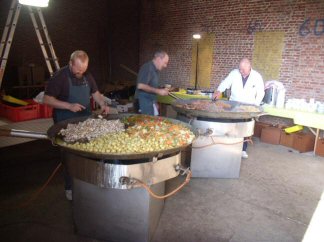

2日目の夕方からディナー・パーティーが行われ、大きな鍋でバーベキューが振る舞われました。

ともに明日の午前中ですべてのイベントが終了することから、互いに交流を深めました。

ともに明日の午前中ですべてのイベントが終了することから、互いに交流を深めました。

大きな鍋で肉や野菜が焼き上げられた

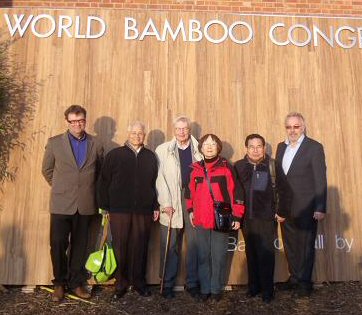

親しい仲間で記念撮影(左から3人目 Liese博士)

左からルーカス女史、私、WBOアバディー会長、ヨランデ女史